Kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) yang menyeret banyak nama pejabat di lingkungan BI dan DPR RI menjadi contoh pemainan antara ekonom, politisi dan penegak hukum. Ekonomi, politik, hukum memiliki tiga pola relasi. Pertama, relasi politik-hukum dengan dominasi ada pada bidang hukum yang menjadi arah dan pengendali semua kegiatan politik artinya hukum supreme atas politik. Sebagian kalangan menganggap hal ini hanyalah utopi belaka.

Kedua, sebagaimana Prof. Moh. Mahfud MD, melihat dengan pola relasi lain, yakni hukum menjadi variabel tergantung atas politik, yang mendeskripsikan bahwa politik lebih dominan atas hukum. Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang responsif; Sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan berujung pada produk hukum yang konservatif (Moh. Mahfud MD: Januari 2001).

Relasi ketiga hadir diantara hukum dan politik, yakni ekonomi. Realitas menunjukkan faktor ekonomi berperan signifikan mempengaruhi kebijakan politik dan regulasi hukum. Sehingga dalam konteks saling mempengaruhi itulah muncul adagium yang mendeskripsikan hubungan, yaitu politik tanpa hukum menimbulkan kesewenang-wenangan, hukum tanpa politik akan lumpuh dan ekonomi menjadi standar keberhasilan apakah kebijakan dan regulasinya akan gol atau tidak.

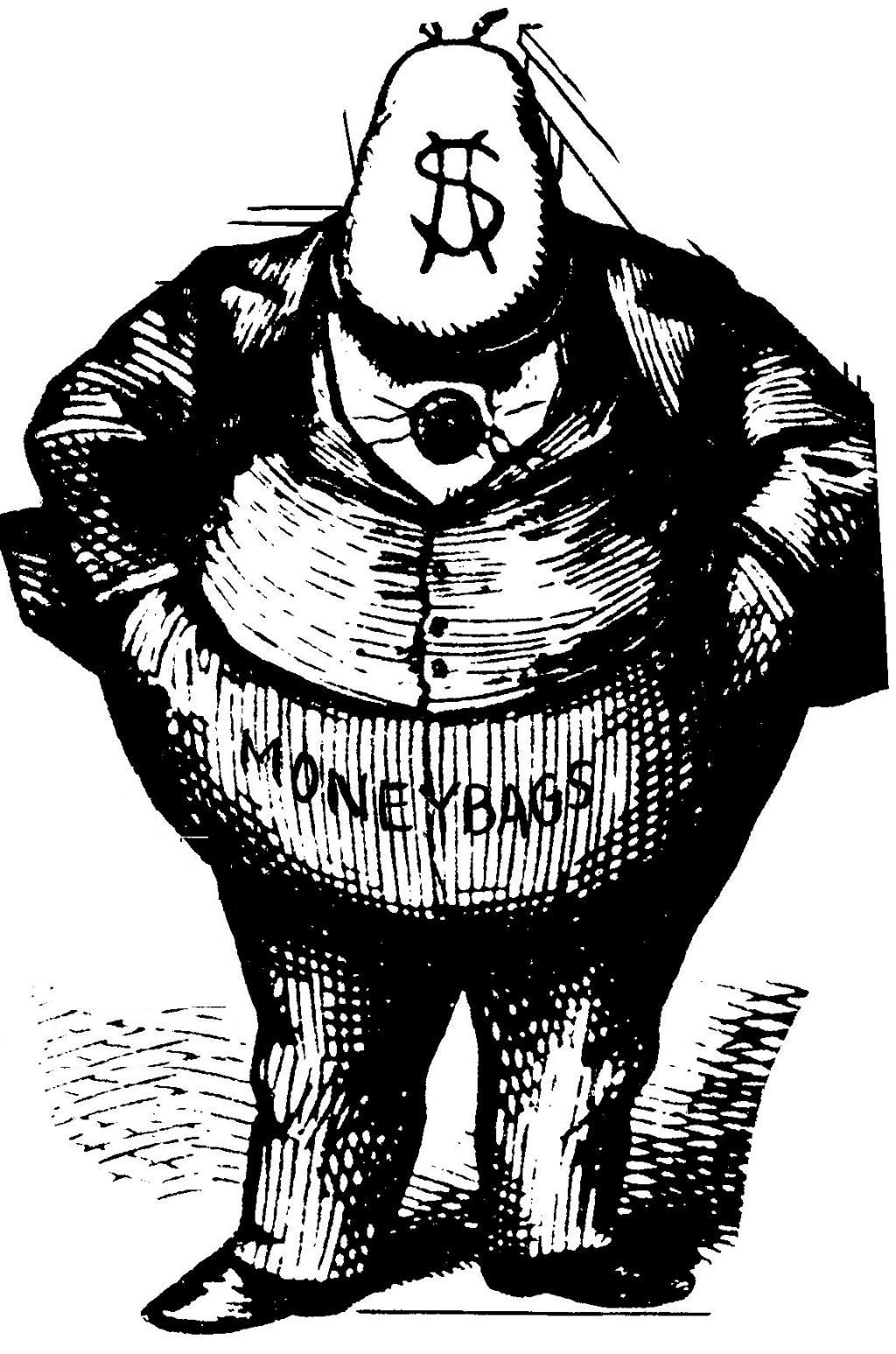

Adagium itu luput mengantisipasi konsekuensi yang timbul dari hubungan politik tanpa politik, hukum minus hukum dan ekonomi non ekonomi. Atau dengan kalimat lain, apabila politik tanpa politik itu adalah politik anti etika, hukum minus hukum adalah hukum anti keadilan, dan ekonomi non ekonomi adalah anti kesejahteraan, maka apakah hasil akhir dari relasi politik anti etika, hukum anti keadilan, dan ekonomi anti kesejahteraan? Kolusi hukum-politik yang tanpa etika dan keadilan ini memang bukan merupakan pergulatan hukum dan politik, namun demikian ia justru merupakan relasi kolusi antara keduanya yang melahirkan skenario terburuk dalam kehidupan bernegara, relasi keduanya dengan ekonomi akan melahirkan kepentingan pribadi untuk mengeruk kekayaan negeri ini dengan mengandalkan politik kekuasaan dan regulasi akan mendukungnya.

Karenanya, Giovanni Sartori –guru besar dari Columbia University– dalam

Comparative Constitutional Engineering secara lugas mengatakan dunia perpolitikan mutakhir telah dinodai fenomena “politics of anti-politics” yang disebabkan oleh

political corruption. Giovanni lebih jauh mengatakan

“Political corruption has indeed reached the point at which it corrupts politics.” (Giovanni Sartori: 1997).

Dengan menggunakan metode penafsiran analogi, kesimpulan Giovanni itu dapat pula diaplikasikan ke dalam dunia hukum. Artinya, di dunia peradilan pun telah merajalela

“law of anti-laws” yang disebabkan oleh

judicial corruption. Sehingga dalam bahasa sederhana dapat disimpulkan bahwa korupsi politik yang merajalela di kalangan politisi sendiri telah menyebabkan dunia politik minus etika; dan mafia peradilan yang mewabah di kalangan penegak hukum sendiri telah melahirkan dunia hukum minus keadilan. Semua pada akhirnya akan bermuara pada urusan perut, yakni ekonomi, kepentingan pribadi untuk memenuhi pundi-pundi kekayaannya.

Kembali ke kasus BI di awal tulisan ini, kita boleh optimis bahwa skandal-skandal aliran dana BI tersebut akan terungkap dan menghasilkan keadilan apabila yang terjadi adalah kerjasama antara supremasi hukum dengan hukum yang responsif sebagai hasil dari konfigurasi politik yang demokratis. Di luar itu, kita harus berhadapan dengan kolusi antara hukum dan politik yang cenderung membebaskan koruptor dalam perkara korupsi atas motif ekonomi.

Apalagi kolusi antara politik tanpa etika dengan hukum tanpa keadilan merupakan relasi hukum-politik yang patut dicurigai mendominasi interaksi hukum dan politik di Indonesia saat ini. Ada banyak argumen yang bisa dikemukakan untuk membuktikan kuatnya kolusi hukum-politik tersebut.

Political corruption misalnya dapat diendus dari makin merajalelanya

money politics dan banyaknya politisi yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Indikasi yang semakin menguatkan jejaring politik kekuasaan dan motif ekonomi sebagai jalan merengkuh kebebasan.

Sedangkan

judicial corruption dapat terjadi melalui dua pintu utama, yaitu politisasi hukum oleh penguasa dan komersialisasi hukum oleh pengusaha. Karenanya politisi amoral yang menjadi pengusaha, atau sebaliknya, akan sangat berbahaya karena cenderung mempunyai banyak jalan untuk melakukan praktik mafia peradilan yaitu dengan mempolitisasinya melalui pendekatan kekuasaan dan mengkomersialisasinya melalui pendekatan keuangan.

J

udicial corruption biasanya juga disamarkan dengan pendekatan hukum positif-normatif. Artinya, aturan hukum konservatif sebagai hasil konfigurasi politik otoriter Orde Baru, maupun produk hukum pasca Orde Baru yang

by design dipersiapkan untuk melepaskan koruptor dijadikan landasan pembelaan oleh

black lawyers, yaitu para pengacara yang berfilosofi maju tak gentar membela yang membayar.

Pola-pola pembelaan yang positif-normatif tersebut sekilas memang menjunjung tinggi kepastian hukum

(rechtssicherteit) tetapi sebenarnya meninggalkan secara jelas dan bertentangan dengan kemanfaatan hukum

(zweckmassigkeit) dan keadilan

(gerechtigkeit), sebagaimana diprediksikan oleh asas hukum yang berbunyi

lex dura, sed tamen scripta, yang artinya kepastian hukum itu cenderung bertentangan dengan rasa keadilan (Sudikno Mertokusumo: 1996).

Bagaimanakah hasil akhir dari permainan ini? Dapatkah kita optimis dan berharap? Atau haruskah kita bersiap dengan kepesimisan dan kekecewaan lanjutan? Pola kolusi antara politik tanpa etika dengan hukum tanpa keadilan sebagai akibat dari

political dan

judicial corruption yang merajalela di kalangan politisi, penegak hukum dan ekonom hanya dapat diberantas dan diberhentikan penyebarannya melalui pembersihan lembaga-lembaga politik dan institusi-institusi peradilan dari oknum-oknum yang korup. Dalam konteks itu solusi pemotongan satu generasi yang didesakkan oleh beberapa unsur mahasiswa termasuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menjadi menarik untuk didiskusikan meskipun tidak mudah untuk diaplikasikan. Bersihnya lembaga-lembaga politik dan institusi peradilan tentunya didorong keinginan merealisasikan cita-cita luhur bangsa dan negara ini seperti yang tertera dalam preambule UUD 1945.

Tanpa upaya pemberantasan menyeluruh tersebut, kita tidak hanya harus siap kecewa karena mewabahnya kolusi politik tanpa etika, hukum tanpa keadilan, dan ekonomi tanpa kesejahteraan yang akan mempetieskan skandal korupsi lainnya, tetapi juga harus berhadapan dengan realitas kekuasaan ekonomi, reformasi anti reformasi, dan akhirnya Indonesia tanpa Indonesia.

Maringan Wahyudianto

Ketua KAMMI DIY Bidang Kebijakan Publik 2008-2009